(Diskusi buat Firdaus Augustian dan Fachruddin)--

Muhamamad Aqil Irham*

Saya sangat berterima kasih atas undangan LSM Cerdas dan Lampung Post pada 19 Oktober 2006 di Hotel Indra Puri. Dalam diskusi membedah buku

Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran karya Rizani Puspawijaya, salah seorang tokoh adat sekaligus akademisi yang telah memperkenalkan piil pesenggiri. Tokoh LSM, akademisi berbagai perguruan tinggi, praktisi pers, dan ormas hadir memberi tanggapan dan krrtik atas isi buku tersebut.

Firdaus Augustian, peserta bedah buku mengkritisi piil pesenggiri dan ternyata kemudian ide-idenya dituangkan dalam di

Lampung Post, 11 November 2006, "Puzzle Bernama Piil Pesenggiri". Tulisan tersebut ditanggapi Fachruddin, "Piil Pesenggiri Bukan Puzzle" (

Lampung Post, 18 November 2006).

Tulisan Firdaus Augustian dan Fachruddin berbeda dalam aspek pendekatan. Pendekatan pertama berada pada domain analisis atas realitas empirik sosiologis (baca: bumi), sedangkan Fachrudin lewat pendekatan idealitas-filosofis-historis (baca: langit).

Tulisan saya berusaha menyinergikan kedua pendekatan tersebut untuk keperluan pembangunan sistem nilai baru bagi masyarakat Lampung yang majemuk.

Masyarakat Lampung, sebagai kelompok etnik dalam sejarahnya pernah mencapai puncak peradaban yang tinggi dan dikenal oleh puncak-puncak peradaban dunia. Era itu saya sebut sebagai zaman keemasan bagi komunitas etnik Lampung. Beberapa ciri suatu masyarakat memiliki peradaban ditandai adanya filsafat dan falsafah hidup sebagai refleksi atas kesemestaan. Memiliki kebudayaan yang tercermin dalam ilmu pengetahuan, budaya, tradisi, bahasa, arsitektur, sastra (seni), termasuk adat istiadat yang establish secara turun-temurun.

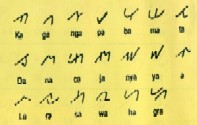

Filsafat dan falsafah hidup piil pasenggiri, bahasa Lampung dalam dialek nyow dan api, aksara-baca tulis (ka ga nga), tatanan pemerintahan yang terbukukan dalam kitab Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Tata Negara), kerajaan dan keratuan, sastra lisan dan tulisan, hasil kerajinan tenun tapis, teknologi arsitektur rumah panggung, sesat agung, pakaian, senjata, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan adalah bukti masyarakat etnik Lampung pernah mengalami kebudayaan dan puncak peradaban.

Sebagai daerah strategis dan terbuka, komunitas Lampung kemudian diketahui dunia luar, sehingga mengundang orang datang berinteraksi menjalin hubungan politik dan dagang, baik dari Cina maupun Eropa. Kisah sukses ini karena orang Lampung memiliki semangat dan etos piil pesenggiri. Etos ini mendorong orang bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang di tengah-tengah masyarakat (status sosial).

Adakah jejak-jejak dan bekas-bekas kebudayaan dan peradaban yang amat agung tersebut di era kontemporer dewasa ini?

Orang Lampung hari ini sudah mulai tak kenal bahasanya sendiri. Aksara baca tulisnya, tidak banyak yang tahu tentang hukum adatnya, banyak yang kurang memahami falsafah hidup piil pesenggiri. Bahkan, yang sangat ironis orang Lampung dipersepsikan banyak orang sebagai orang yang malas, etos kerjanya rendah, pendidikannya rendah, dan stereotipe kurang baik lainnya.

Alhasil sebagai kelompok etnik, Lampung telah terjadi mobilitas sosial vertikal yang turun secara tajam dan terkesan menjadi penonton, bahkan tamu di rumahnya sendiri. Faktanya, kita akan mengalami kesulitan mencari dan menemukan di tengah-tengah komunitas (pekon, tiyuh, anek) yang masih memegang teguh nilai-nilai piil pesenggiri secara genuine.

Dahulu, piil pesenggiri sebagai falsafah hidup dan sistem nilai, norma sosial terintegrasi dalam sikap dan perilaku hidup masyarakat. Meskipun terdapat dalam kitab dan melembaga dalam kehidupan, belum menjadi kajian secara akademik.

Bagi masyarakat etnik Lampung, tradisi lisan lebih mendominasi khususnya di kalangan masyarakat awam. Tradisi tulisan (kitab-kitab hukum adat, sastra, dalam aksara Lampung) hanya ada di kalangan elite (tokoh adat) yang tidak diwariskan melalui proses belajar/diajarkan. Belakangan nilai-nilai tersebut disistematisasikan secara akademik oleh Hilman Hadikusuma dan Rizani Puspawijaya. Kemudian wacana ini meluas di tingkat elite pemerintahan maupun tokoh masyarakat, dan akhirnya diakomodasi sebagai pendekatan politik-kultural dalam pembangunan di Lampung.

Wacana piil pesenggiri dewasa ini marak secara teoritik, filosofis, dan historis, namun realitas empirik sosiologis sudah mulai tak terlihat aktualitasnya. Kesan ini dianggap Firdaus Augustian bahwa piil pesenggiri telah kehilangan relevansinya dalam dunia yang mengglobal. Bagi saya, pandangan ini tidak keliru, meskipun tidak sepenuhnya benar. Seharusnya ini menjadi starting point melakukan otokritik atas nilai-nilai yang disadari atau tidak sudah mulai pudar.

Masyarakat etnik Lampung sebagai sebuah komunitas sedang mengalami perubahan sosial yang sangat mendasar dan dramatis akibat developmentalisme dan modernisme sebagai paradigma pembangunan pasca-Indonesia merdeka. Nilai-nilai kearifan lokal, termasuk piil pesenggiri dan sistem budaya lainnya, dianggap kurang mendukung pembangunan kalau tidak dikatakan menghambat pembangunan.

Terpisahnya nilai-nilai "langit" dengan sikap hidup aktual sebagai implementasi dalam domain "bumi" menyebabkan perdebatan dan polemik piil pesenggiri semakin abstrak, yang berada pada posisi antara langit dan bumi.

Mewacanakan piil pesenggiri dengan sengaja melepaskan nilai-nilai historis filosofis adalah naif dan ahistoris. Begitu pun sebaliknya dengan asyiknya kita bermain di tataran filosofis historis tanpa berpijak pada realitas perubahan dan kondisi kekinian akan terjebak pada sikap romantisme dan apologetik.

Adalah hal yang menarik bila keprihatinan ini mengarah pada kesadaran melakukan penelitian dengan pertanyaan mendasar mengapa hal itu bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya dan akibatnya?

Dalam perkembangan sejarah yang cukup panjang dengan melewati fase-fase pemerintahan dari keratuan, kerajaan, masa penjajahan, era kemerdekaan, dan pembangunan, masyarakat Lampung mengalami proses perubahan sosial yang cukup signifikan dalam berbagai aspek, yaitu meliputi perubahan struktur sosial politik budaya dan ekonomi.

Perubahan sosial tersebut disebabkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, kebijakan penjajah Belanda menerapkan kebijakan kolonisasi tahun 1905 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan, kebijakan pemerintah sejak Indonesia merdeka dan diproklamirkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor internal adalah kelambanan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi. Di antara yang cukup penting adalah perubahan pola nafkah di sektor pertanian ke luar sektor pertanian, seperti lapangan pekerjaan baru di birokrasi pemerintahan, dan industri tanpa diikuti akses pengetahuan dan keterampilan. Proses ini terjadi secara alamiah tanpa dukungan desain perencanaan dan kebijakan pemerintah.

Untuk itu patut kita cermati perkembangan tersebut. Mengkritisi dan mempertanyakan, menemukan pola dan kebijakan baru dan tepat. Kenyataan atas pluralitas, khususnya dari segi kesukubangsaan pendatang?

Tidakkah pluralitas kesukubangsaan ini menawarkan sistem nilai lain? Apakah proses asimiliasi, akulturasi, dan integrasi sudah terjadi di masyarakat kita? Mungkinkah kita mampu membangun falsafah hidup dan sistem nilai baru dalam bingkai pluralitas kesukubangsaan? Apakah relevan kita meredefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi piil pesenggiri yang dibangun dari fenomena empirik masyarakat kita hari ini dan dalam perspektif ke depan? Betapa urgenkah itu untuk kita risaukan?

*

Muhamamad Aqil Irham, Direktur Fordemala dan Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung

Sumber:

Lampung Post, Rabu, 29 November 2006